![]()

Il problema dell’essere o apparire, inteso come le modalità dell’animo e la voglia di fare apparire queste in modo diverso dalla verità con lo scopo di affermarsi nella società, e forse un modo di pensare consumistico che è dato dall’eguaglianza “io sono = ciò che ho e ciò che consumo”.

Per quanto concerne l’esistenza riporterei la filosofia di Kierkgaard. Lui suddivideva l’esistenza in stadi tra i quali appunto “lo stadio estetico”. Questo stadio è la forma di vita in cui l’uomo “è immediatamente ciò che è”, in altre parole l’uomo rifiutando ogni impegno continuato, cerca l’attimo fuggente della propria realizzazione all’insegna della novità e dell’avventura.

L’esteta si propone di fare della propria vita un’opera d’arte dalla quale sia bandita la monotonia e trionfino le emozioni forti. Però al di là della sua apparenza gioiosa e brillante, la vita “estetica” o meglio l’apparenza, è destinata alla noia e secondo me al fallimento esistenziale. Perché questo? Dice Kierkgaard che vivendo attimo per attimo ed evitando il peso di scelte impegnative (ovvero scegliendo di non scegliere) finisce per rinunciare ad una propria identità per finire per avvertire un senso di vuoto della propria esistenza.

Credo che scegliere per me significhi esistere. Infatti la scelta non è una semplice manifestazione della personalità ma costituisce la personalità stessa. Questo momento Kierkgaard lo chiama “stadio etico”, cioè il momento nel quale l’uomo scegliendo di scegliere, ossia prendendo una responsabilità della propria libertà, si impegna in un determinato compito. Questo stadio implica al posto della ricerca dell’eccezionalità dell’uomo comune, la scelta della ricerca della normalità e della semplicità. Penso che sia l’esistenza dell’avere, sia l’essere costituiscono le potenzialità della natura umana e che per natura e per spinta biologica alla sopravvivenza siamo più propensi alla modalità dell’avere. Anche qui trovo delle forti analogie con Kierkgaard. Infatti parla della “disperazione” come rapporto dell’uomo con se stesso << Se l’io vuol essere se stesso, non giungerà mai all’equilibrio; al contrario se non vuol essere se stesso urta anche qui in un’ impossibilità di fondo >>. In entrambe le direzioni ci si imbatte però nella “disperazione” perché è “il vivere la morte dell’io”, in altre parole la negazione del tentativo umano di rendersi autosufficiente ed evadere da sé. Il filosofo troverà poi la soluzione di questa disperazione nella fede, riconoscendo quindi la dipendenza dell’uomo da Dio. Egoismo e Pigrizia non sono le uniche propensioni dell’essere umano.

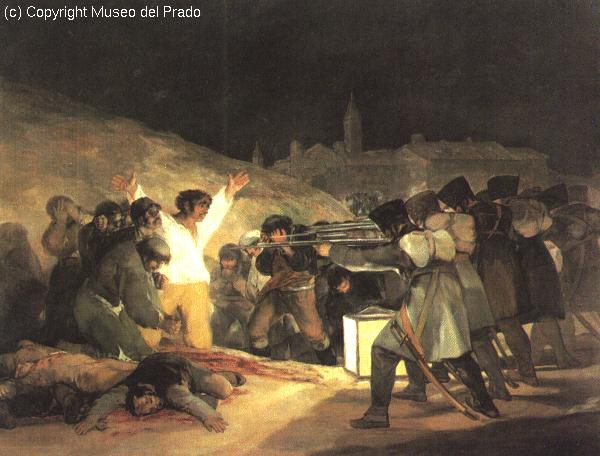

Qui rispondo riassumendo che l’uomo per non essere egoista deve ritenersi non autosufficiente, ma dipendente da Dio e compiere scelte responsabili in relazione a che sta peggio, quindi a personificarsi non come amico ma come unità dell’essere. Il desiderio dell’uomo “di apparire avendo” non lo porterà “al centro di gravità permanente”, la personalità va trovata nell’essere come scelta responsabile ed immutevole nel tempo in relazione all’unità e non all’unicità della natura umana in quanto tutti dipendiamo da Dio, lasciando stare la personalità dell’apparenza in quanto “il sonno della ragione produce mostri” (Francisco Goya).

FRANCISCO JOSE DE GOYA Y

LUCIENTES

Spanish,

1746-1828

The

Sleep of Reason Produces Monsters

(El Sueño de la Razon Produce

Monstruos), Plate 43 of

Los Caprichos, second edition,

ca. 1803

Etching and aquatint. 7 1/8 x 4 3/4

in. (18.1 x 12.2 cm)

Membership Purchase Fund. 63.108

Francisco Goya - Los Fusilamientos 3 Maggio 1808 Museo del Prado, Madrid

Anche qui come gia in molti fogli dei Capricci (uno dei quali porta come eloquente titolo “Il sonno della ragione produce mostri”), Goya ricorre a violenti contrasti di luce e ombra per alludere alla vittoria delle forze della morte e dell’irrazionale su quelle della vita e della ragione: viene espressa così una nuova visione della storia, nella quale le strutture ideali, morali e politiche dell’occidente apparivano irrimediabilmente in crisi.

Apparire

Il modo in cui gli uomini nascono contiene molte cose, naturali e artificiali, vive e muore, caduche ed eterne, che hanno tutte in comune il fatto di apparire, e sono quindi destinate ad essere viste, udite, toccate, guastate e odorate,a essere percepite da creature senzienti muniti degli appropriati organi di senso. Nulla potrebbe apparire, la parola “apparenza” non avrebbe alcun senso se non esistessero esseri ricettivi, creature viventi capaci di conoscere, riconoscere e reagire, con la fuga o il desiderio, l’approvazione o la disapprovazione, il biasimo o la lode – a ciò che non semplicemente c’è, ma appare loro ed è destinato alla loro percezione. In questo mondo, in cui facciamo ingresso apparendo da nessun luogo, Essere e Apparire coincidono. La materia inanimata, naturale e artificiale, immutabile e mutevole, dipende nel suo stesso essere, cioè nel suo stesso apparire, dalla presenza di creature viventi. Non esiste in questo mondo nulla e nessuno il cui essere stesso non presupponga uno spettatore. In altre parole, nulla di ciò che è, è fatto per essere percepito da qualcuno. Non l’Uomo, ma uomini abitano questo pianeta. La pluralità è la legge della terra. Siccome gli esseri senzienti, uomini e animali, cui le cose appaiono e che, come esseri ricettivi, garantiscono la loro realtà. Sono a loro volta essi stessi apparenze, destinate e insieme atte a vedere e a essere vedute, a udire e essere udite, a toccare e essere toccate, essi non sono mai semplicemente soggettivi né possono essere intesi come tali: non sono meno “oggettivi” di una pietra o di un ponte. La modalità delle cose viventi implica che non esiste soggetto che non sia insieme un oggetto e appaia come tale a qualcun altro, che è garante della sua realtà “oggettiva”.

La scena del mondo

Gli esseri viventi fanno la loro apparizione come attori su una scena allestita per loro. La scena è comune a tutti i viventi, ma pare diversa a ciascuna specie, diversa anche a ciascun esemplare individuale. Parere, il “mi–pare”, dokèi moi, è il modo, forse il solo possibile, in cui un mondo che appare è riconosciuto e percepito. Apparire significa sempre parere agli altri e questo parere varia secondo il punto di vista e la prospettiva degli spettatori. In altre parole, ogni cosa che appare, in virtù del suo apparire, acquisisce una sorta di travestimento che può in verità, benché non necessariamente, dissimularla o deformarla. Il parere corrisponde al fatto che ogni apparenza, ad onta della propria identità, è percepita da una pluralità di spettatori. E allo stesso modo in cui l’attore dipende per suo ingresso in scena dal palcoscenico, dalla compagnia e dagli spettatori, così ogni essere vivente dipende da un mondo che appare quale luogo per la propria apparizione, dai suoi simili per recitare la sua parte con loro, dagli spettatori perché la sua esistenza sia ammessa e riconosciuta. Dal punto di vista degli spettatori, a cui egli appare e dal cui sguardo alla fine scompare ogni vita individuale, con la sua crescita e il suo declino, consiste in un processo nel quale un’entità dispiega se stessa secondo un movimento ascendente, finché non siano completamente esibite tutte le sue proprietà; a questa fase succede un periodo di stasi, la sua fioritura o epifania, se si vuole, al quale subentra a sua volta il movimento discendente di disgregazione, che termina con la scomparsa definitiva.

La realtà e l’inganno

Ci si rende pienamente conto di tutta l’acutezza del dubbio cartesiano solo se si pensa che le nuove scoperte infersero alla fiducia umana nel mondo e nell’universo un colpo anche più disastroso di quanto non sia indicato dalla netta separazione di Essere e Apparenza. Qui infatti la relazione tra Essere e Apparenza non è più statica come nello scetticismo tradizionale, come se semplicemente le apparenze celassero e coprissero un essere vero destinato a non venir mai afferrato dall’uomo. Questo essere, al contrario, è tremendamente attivo ed energico: crea le proprie apparenze, sennonché queste apparenze sono illusioni. Tutto ciò che i sensi umani percepiscono è prodotto da forze invisibili, segrete, e se con certi accorgimenti e ingegnosi strumenti queste forze sono colte nell’atto piuttosto che scoperte, come un animale è catturato e un ladro preso contro la sua volontà e intenzione, avviene che questo essere così terribilmente efficace è di natura tale che le sue rivelazioni devono essere illusioni e le conclusioni tratte dalle sue epifanie devono essere fallaci.

L’essere nell’evoluzione del pensiero

Parmenide

(V sec. a.C.) è il primo a porre la questione dell’essere, definito in

contrapposizione da un lato al divenire dall’altro all’apparenza. Sotto il

primo profilo essere significa stabilità, ciò che rimane e non muta: se dico

che la tal cosa è, intendo dire che essa permane, non svanisce immediatamente

nel nulla. Per l’altro verso l’essere è il veramente reale in contrasto che

ciò che sembra tale, con ciò che è ingannevole e illusorio: per Parmenide il

divenire, e tutto ciò che si trasforma nel tempo, non è, è pure illusione

umana; solo l’unico, compatto, eterno, immutabile, essere è. Va anche notato

che l’essere di Parmenide può essere colto solo dall’intelletto: i sensi

invece ci ingannano con l’apparenza di un mondo di cose molteplici e mutevoli.

Parmenide

(V sec. a.C.) è il primo a porre la questione dell’essere, definito in

contrapposizione da un lato al divenire dall’altro all’apparenza. Sotto il

primo profilo essere significa stabilità, ciò che rimane e non muta: se dico

che la tal cosa è, intendo dire che essa permane, non svanisce immediatamente

nel nulla. Per l’altro verso l’essere è il veramente reale in contrasto che

ciò che sembra tale, con ciò che è ingannevole e illusorio: per Parmenide il

divenire, e tutto ciò che si trasforma nel tempo, non è, è pure illusione

umana; solo l’unico, compatto, eterno, immutabile, essere è. Va anche notato

che l’essere di Parmenide può essere colto solo dall’intelletto: i sensi

invece ci ingannano con l’apparenza di un mondo di cose molteplici e mutevoli.

Il sofista

Gorgia

rovescia la tesi di Parmenide: è reale, esiste veramente?, solo ciò che muta e

diviene, il molteplice dai sensi; l’essere uno, eterno, immutabile, è

un’illusione: non è.

Il sofista

Gorgia

rovescia la tesi di Parmenide: è reale, esiste veramente?, solo ciò che muta e

diviene, il molteplice dai sensi; l’essere uno, eterno, immutabile, è

un’illusione: non è.

Per Platone (che riconosce esplicitamente di essere su questo argomento più vicino alla posizione di Parmenide che a quella dei sofisti) essere sono le idee eterne e immutabili, le pure essenze intelligibili; il sensibile, il corporeo, il mutevole è solo illusione.

Per

Aristotele

essere

è la sostanza, cioè l’individuo concreto, composto di materia e forma,

oggetto di una esperienza che coinvolge sia i sensi che l’intelletto.

Per

Aristotele

essere

è la sostanza, cioè l’individuo concreto, composto di materia e forma,

oggetto di una esperienza che coinvolge sia i sensi che l’intelletto.

Per l’Atomismo

l’essere è l’atomo, cioè l’elemento ultimo, non ulteriormente divisibile

della materia; di per sé l’atomo sfugge alla percezione sensibile perché

troppo piccolo, ma tutte le cose esistenti sono composti percepibili di atomi.

Va sottolineato che gli atomi differiscono tra loro solo per forma, peso e

dimensioni: la grande varietà di qualità che percepiamo con i sensi è

un’illusione soggettiva, reali sono solo le differenze quantitative

misurabili.

Per l’Atomismo

l’essere è l’atomo, cioè l’elemento ultimo, non ulteriormente divisibile

della materia; di per sé l’atomo sfugge alla percezione sensibile perché

troppo piccolo, ma tutte le cose esistenti sono composti percepibili di atomi.

Va sottolineato che gli atomi differiscono tra loro solo per forma, peso e

dimensioni: la grande varietà di qualità che percepiamo con i sensi è

un’illusione soggettiva, reali sono solo le differenze quantitative

misurabili.

Per

Hegel, se ad una

cosa si tolgono tutte le determinazioni e le qualità, rimane la pura

affermazione: questa cosa è; ossia l’idea più semplice, più astratta, più

povera di contenuto, che richiama alla mente l’idea opposta, cioè quella del

non essere. E’ il punto di partenza della logica hegeliana e della dialettica;

infatti “la verità dell’essere(tesi) e del non essere (antitesi) è la loro

unità, la quale è divenire (sintesi); l’essere, se vien pensato nel

divenire, è un formarsi, un incominciate; invece il non essere è un

passare”. L’idea dell’essere è un idea della ragione. Sarebbe impossibile

seguire qui tutti gli sviluppi che il problema dell’essere ha avuto nella

tradizione occidentale; si può dire però (ed è stato detto) che essi sono

tutti in qualche modo riconducibili alle posizioni originarie citate. Non

mancano novità di rilievo, tra le quali potremmo ricordare almeno la nozione di

essere come “mistero”, “s-fondo” e “dif-ferenza” originaria proposta

nel nostro secolo da M. Heidegger.

Per

Hegel, se ad una

cosa si tolgono tutte le determinazioni e le qualità, rimane la pura

affermazione: questa cosa è; ossia l’idea più semplice, più astratta, più

povera di contenuto, che richiama alla mente l’idea opposta, cioè quella del

non essere. E’ il punto di partenza della logica hegeliana e della dialettica;

infatti “la verità dell’essere(tesi) e del non essere (antitesi) è la loro

unità, la quale è divenire (sintesi); l’essere, se vien pensato nel

divenire, è un formarsi, un incominciate; invece il non essere è un

passare”. L’idea dell’essere è un idea della ragione. Sarebbe impossibile

seguire qui tutti gli sviluppi che il problema dell’essere ha avuto nella

tradizione occidentale; si può dire però (ed è stato detto) che essi sono

tutti in qualche modo riconducibili alle posizioni originarie citate. Non

mancano novità di rilievo, tra le quali potremmo ricordare almeno la nozione di

essere come “mistero”, “s-fondo” e “dif-ferenza” originaria proposta

nel nostro secolo da M. Heidegger.

I limiti dell’esistenza

Dalla mia riflessione nasce quell’accettazione serena della condizione umana, ugualmente lontana dalla esaltazione e dallo sconforto, che è anche caratteristica di Montaigne. All’affermazione di Seneca: << Cosa vile ed abbietta è l’uomo, se non si solleva al di sopra dell’umanità>>, Montaigne risponde: << ecco un motto di spirito e un desiderio inutile quanto assurdo: fare il pugno più grande della mano, il passo più lungo della gamba, è impossibile e mostruoso ne l’uomo può sollevarsi al di sopra sé e dell’umanità giacche non può vedere che con i suoi occhi, ne afferrare nulla che sfugga alla sua presa>>. L’uomo non può ne deve cercare di essere più che uomo. Montaigne aggiunge, è vero che ciò potrà riuscirgli con l’aiuto divino; ma evidentemente l’effetto della grazia soprannaturale cade fuori delle possibilità e dei limiti umani. L’uomo per me deve accettarsi così com’è. Questa accettazione è anche il tema di uno dei più notevoli Saggi quello sul pentimento, dal quale sono tratti i testi ora citati. In esso Montaigne pur valutando positivamente quel pentimento morale che è un serio impegno nella riforma di se stesso esclude e condanna il pentimento che è sconfessione da parte dell’uomo della condizione umana.

<< Io posso desiderare, egli dice, di essere diverso; posso condannare e dispiacermi della mia forma universale e supplicare Dio per la mia riforma radicale e per la scusa della mia debolezza naturale. Ma questo non posso chiamarlo pentimento più che possa chiamar pentimento il dispiacere di non essere angelo o catone. Le mie azioni sono regolate e conformi a ciò che io sono e alla mia condizione. Io non posso far meglio. E il pentimento non tocca propriamente le cose che non sono in nostro potere come non tocca il rimpianto. Io immagino infinite nature più alte e più regolate della mia; ma con ciò non miglioro le mie facoltà, come il mio braccio e il mio spirito non divengono più vigorosi perché io ne concepisco un altro che lo sia >>.

Fantasticare di una condizione migliore e più alta di quella in cui l’uomo effettivamente si trova, coltivare il rimpianto per quella e il disprezzo per questa, è atteggiamento inutile e pernicioso. E della condizione umana è elemento costitutivo la morte:

<< Tu non muori perché sei malato; tu muori perché sei vivo>> (III, 13). << La morte si mescola e confonde dappertutto con la nostra vita >>, non tanto perché rode il nostro organismo, ma perché la sua necessità ineluttabile s’impone a nostro spirito. E << Chi teme di soffrire, soffre già di ciò che teme>>. Perciò colui che insegnasse agli uomini a morire, insegnerebbe loro a vivere; ma questo insegnamento esclude la paura della morte. Quando l’uomo sa che la sua condizione è perdibile, si dispone a perderla senza rimpianto. Il pensiero della morte rende la vita più apprezzabile. << Io la godo il doppio degli altri, dice Montaigne, perché la misura del godimento dipende più o meno dall’applicazione che noi vi mettiamo… A misura che il possesso del vivere è più breve, bisogna che io lo renda più profondo e pieno >>. Così il pensiero della morte suscita un impegno a vivere. L’uomo secondo me deve quindi sapersi auto-accettare attraverso la saggezza del limite dell’essere.

![]()